東大阪市、八尾市のアユカ鍼灸整体院です。坐骨神経痛で「歩けない」ほどのつらい痛みやしびれに悩んでいませんか?その症状は、腰椎椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症、梨状筋症候群など、様々な原因が考えられます。この記事では、歩行困難を引き起こす坐骨神経痛の根本原因を徹底的に解説し、今すぐご自宅でできる効果的なセルフケア方法をご紹介します。さらに、坐骨神経痛の痛みに鍼灸がどのようにアプローチし、症状の緩和に繋がるのかを詳しくお伝えします。つらい坐骨神経痛の痛みは、適切な知識とケアで改善が期待できます。

1. 坐骨神経痛で歩けないその症状と深刻さ

1.1 坐骨神経痛とはどのような状態か

坐骨神経痛は、特定の病名ではなく、坐骨神経が何らかの原因で圧迫されたり刺激されたりすることで生じる症状の総称です。坐骨神経は、腰のあたりからお尻を通り、太ももの裏側、ふくらはぎ、そして足先へと続く、人体で最も長く太い神経です。

この坐骨神経の走行に沿って、お尻から太もも、ふくらはぎ、足先にかけて、電気が走るような鋭い痛み、しびれ、または麻痺感といった症状が現れます。多くの場合、体の片側に症状が出ることが特徴です。症状の程度は人それぞれで、軽度な違和感から、日常生活に支障をきたすほどの激しい痛みまで多岐にわたります。特に、長時間座っていたり、立ち上がったりする際に症状が悪化することがあります。

1.2 「歩けない」状況が示す体のサイン

坐骨神経痛の症状の中でも、「歩けない」という状況は、単なる痛みに留まらない、より深刻な体のサインを示している可能性があります。痛みやしびれが非常に強く、足に力が入らない、足を引きずる、感覚が鈍くなるといった状態は、日常生活に大きな影響を及ぼします。

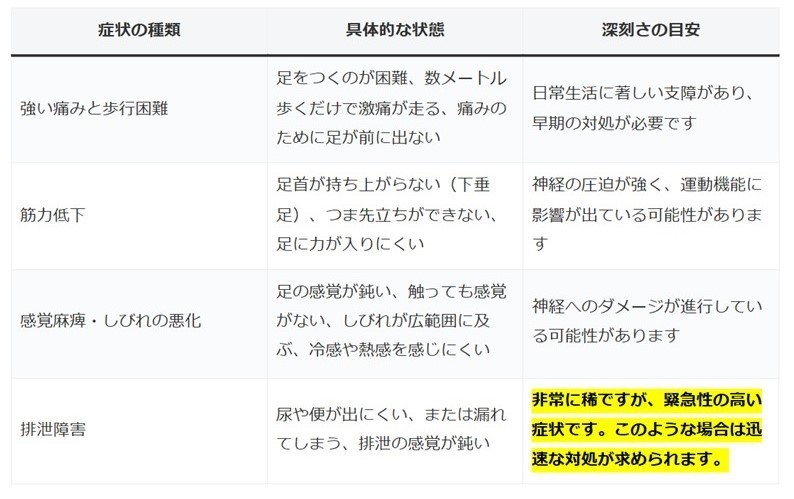

「歩けない」ほどの症状が出ている場合、以下のような状態が考えられます。

これらの症状は、放置すると日常生活に著しい支障をきたすだけでなく、回復に時間を要する可能性もあります。特に、筋力低下や感覚麻痺、排泄障害といった症状が伴う場合は、体の重要なサインとして捉え、決して軽視せず、適切な対処を検討することが大切です。

2. 坐骨神経痛で歩けない主な原因を徹底解説

坐骨神経痛によって歩くことが困難になる状況は、その原因が多岐にわたるため、ご自身の状態を正確に把握することが改善への第一歩となります。ここでは、坐骨神経痛で歩けなくなる主な原因について、そのメカニズムと特徴を詳しく解説いたします。

2.1 腰椎椎間板ヘルニアが坐骨神経痛を引き起こす仕組み

腰椎椎間板ヘルニアは、坐骨神経痛の代表的な原因の一つです。私たちの背骨は、椎骨と呼ばれる骨が積み重なってできており、その椎骨と椎骨の間には、クッションの役割を果たす椎間板が存在します。椎間板は中心にゼリー状の髄核があり、その周りを線維輪という硬い組織が覆っています。

加齢や不適切な姿勢、重い物を持つなどの過度な負荷が繰り返し腰にかかることで、この線維輪が損傷し、内部の髄核が外に飛び出してしまうことがあります。飛び出した髄核が、近くを通る神経の根元(神経根)を圧迫したり、炎症を引き起こしたりすることで、坐骨神経に沿った痛みやしびれが発生します。この圧迫が強い場合や炎症がひどい場合には、足に力が入らなくなり、歩くことが非常に困難になることがあります。

特に、前かがみになったり、座っている時間が長くなったりすると症状が悪化しやすい傾向があります。

2.2 脊柱管狭窄症による坐骨神経痛の症状

脊柱管狭窄症も、坐骨神経痛で歩けなくなる主要な原因の一つです。脊柱管とは、背骨の中央に位置するトンネル状の空間で、この中を脊髄やそこから枝分かれした神経が通っています。加齢に伴う骨の変形(骨棘の形成)や、椎間板の変性、脊柱管を取り囲む靭帯の肥厚などによって、この脊柱管が狭くなってしまう状態を脊柱管狭窄症と呼びます。

脊柱管が狭くなることで、内部を通る神経が圧迫され、足のしびれや痛み、脱力感などが生じます。特に特徴的なのは「間欠性跛行(かんけつせいはこう)」と呼ばれる症状です。これは、しばらく歩くと足の痛みやしびれが悪化して歩けなくなり、少し前かがみになって休むと症状が和らぎ、再び歩けるようになるという状態を指します。

安静にしている時は症状が出にくいことが多いですが、歩行や立ち姿勢を続けることで神経への圧迫が増し、歩行困難に至ることがあります。

2.3 梨状筋症候群が坐骨神経痛の原因となるケース

梨状筋症候群は、腰椎などに問題がないにもかかわらず、坐骨神経痛の症状が現れるケースで考えられる原因です。梨状筋は、お尻の奥深くにある筋肉で、股関節を動かす役割を担っています。この梨状筋のすぐ下を、人体で最も太い神経である坐骨神経が通っています。

スポーツ活動による使いすぎや、長時間のデスクワークなどによる梨状筋への継続的な負担、外傷などによって梨状筋が過度に緊張したり、炎症を起こしたりすることがあります。その結果、硬くなった梨状筋が坐骨神経を圧迫し、お尻から太ももの裏、ふくらはぎにかけての痛みやしびれを引き起こします。これが梨状筋症候群による坐骨神経痛です。

腰を反らせる動作や、お尻の筋肉を使う動作で症状が悪化しやすい特徴があります。腰椎椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症とは異なり、腰に直接的な原因が見られない場合に疑われることが多いです。

2.4 その他考えられる坐骨神経痛の原因

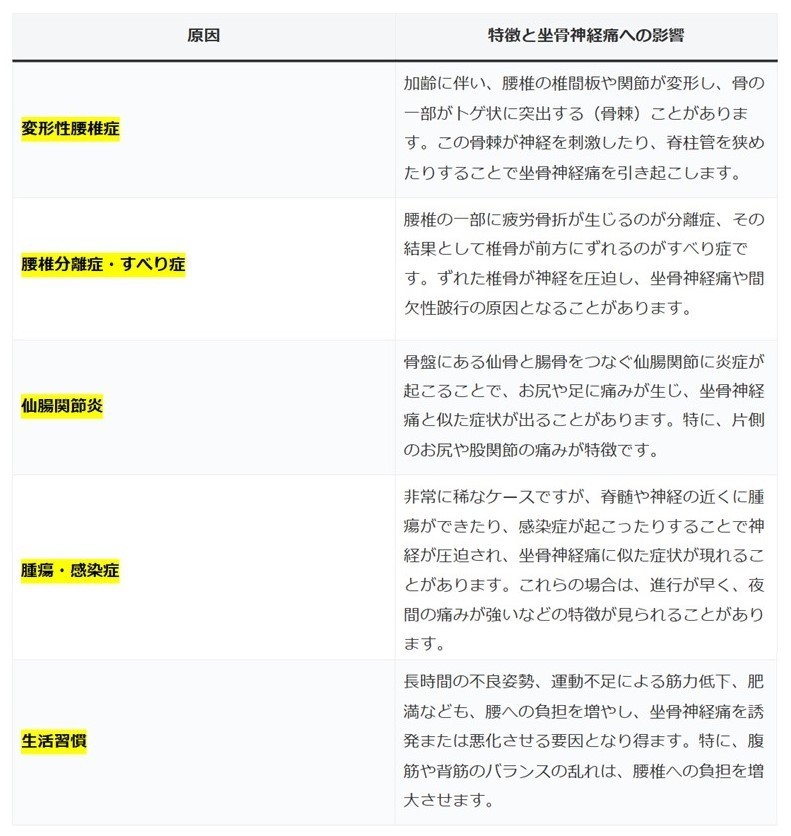

坐骨神経痛は、上記の主要な原因以外にも、様々な要因によって引き起こされることがあります。ここでは、それらの原因を一覧でご紹介します。

これらの原因は単独で発症することもあれば、複数が組み合わさって症状を引き起こすこともあります。ご自身の症状がどの原因によるものなのかを理解することが、適切な対処法を見つける上で非常に重要です。

3. 坐骨神経痛の診断と一般的な治療法

3.1 専門的な検査と診断の流れ

坐骨神経痛の正確な原因を特定するためには、詳細な検査が不可欠です。まずは問診で、いつからどのような症状があるのか、痛みの性質や強さ、日常生活での影響など、詳しくお伺いします。これにより、症状の全体像を把握し、坐骨神経痛の可能性を探ります。

次に、身体診察を行います。神経の圧迫や炎症の有無を確認するため、足の感覚や筋力、反射などを細かく調べます。特定の動作や姿勢で痛みが誘発されるかどうかも確認し、どの神経が影響を受けているかを推測します。

必要に応じて、体の内部を詳細に確認するための画像検査が検討されることがあります。例えば、X線検査では骨の変形や配列の異常を確認し、MRI検査では神経や椎間板、靭帯などの軟部組織の状態をより詳細に把握することができます。これらの検査を通じて、坐骨神経痛の原因となっている病態を特定し、適切な対処法を検討するための重要な情報が得られます。

3.2 一般的な保存療法と手術の選択肢

坐骨神経痛の治療は、その原因や症状の程度によって多岐にわたります。まずは保存療法から始めるのが一般的です。保存療法とは、手術以外の方法で症状の改善を目指す治療の総称です。

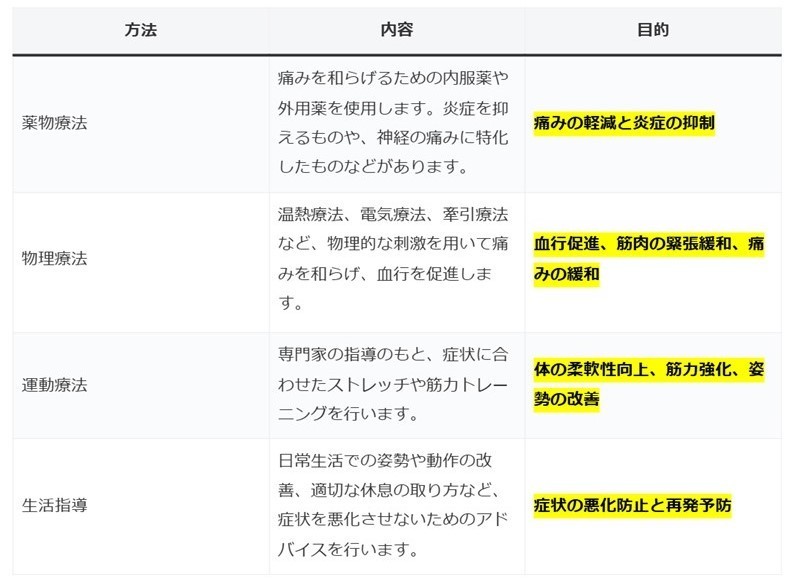

3.2.1 保存療法の主な方法

保存療法には、以下のようなアプローチがあります。

これらの保存療法を組み合わせることで、多くの坐骨神経痛の症状は改善に向かうとされています。しかし、症状が重度である場合や、保存療法を続けても改善が見られない場合、あるいは麻痺が進行したり、排尿・排便に問題が生じたりするような緊急性の高い状況では、手術が検討されることもあります。

3.2.2 手術の選択肢

手術は、神経の圧迫を直接取り除くことを目的として行われます。例えば、椎間板ヘルニアが原因であれば、飛び出した椎間板の一部を切除する手術が、脊柱管狭窄症が原因であれば、狭くなった脊柱管を広げる手術などが検討されます。手術は最終的な選択肢として、専門家による慎重な判断のもとで決定されます。

4. 坐骨神経痛の痛みを和らげる今すぐできるセルフケア

坐骨神経痛による「歩けない」ほどの痛みは、日常生活に大きな支障をきたします。しかし、適切なセルフケアを行うことで、痛みを和らげ、症状の悪化を防ぐことが可能です。ご自身の体の状態に耳を傾け、無理のない範囲で継続することが大切です。

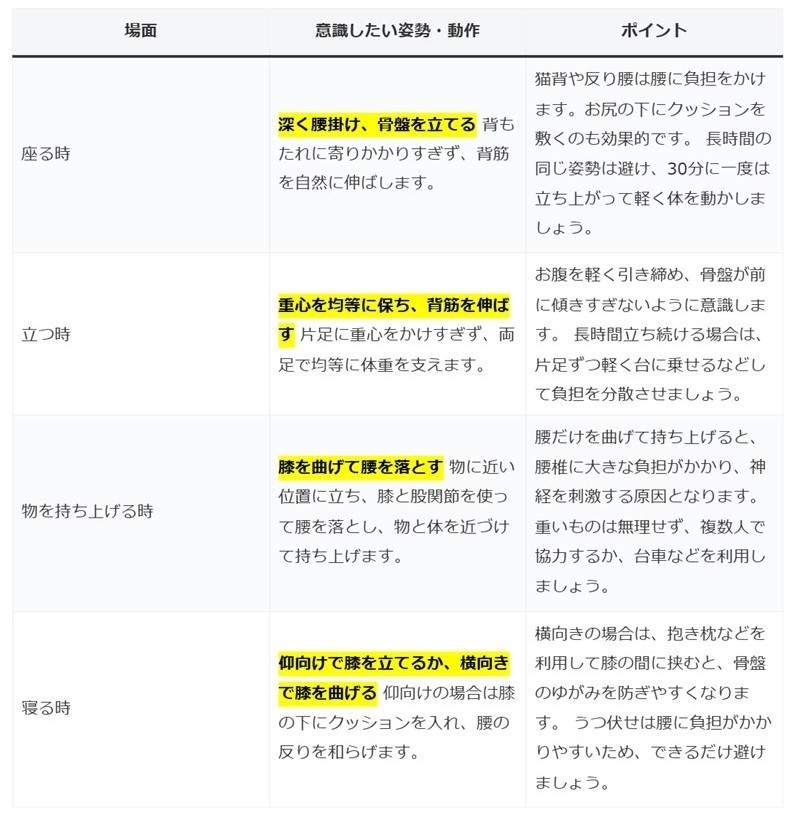

4.1 日常生活で意識したい姿勢と動作の改善

坐骨神経痛の多くは、日常生活での姿勢や動作の癖が原因となっていることがあります。無意識のうちに行っている動作を見直し、腰や坐骨神経への負担を減らすことが、痛みの緩和と再発防止につながります。

4.2 坐骨神経痛に効果的なストレッチと体操

坐骨神経痛の痛みを和らげるためには、硬くなった筋肉をほぐし、血行を促進するストレッチや体操が有効です。特に、坐骨神経が通るお尻や太ももの裏の筋肉をターゲットにしたものが効果的です。ただし、痛みを感じる場合はすぐに中止し、無理はしないようにしてください。

4.2.1 坐骨神経痛を悪化させないストレッチの注意点

ストレッチは、正しく行わなければかえって症状を悪化させる可能性があります。以下の点に注意して、安全に行いましょう。

- 痛みを感じたらすぐに中止する

ストレッチは気持ち良いと感じる範囲で行い、痛みを我慢して無理に伸ばさないでください。 - 反動をつけずゆっくりと

勢いをつけず、じわじわと筋肉が伸びるのを感じながら行います。 - 呼吸を止めない

リラックスして深呼吸しながら行いましょう。呼吸を止めると筋肉が緊張しやすくなります。 - 毎日継続する

一度に長時間行うよりも、短時間でも毎日続けることが大切です。 - 体調が悪い時は控える

発熱や倦怠感がある場合は、無理にストレッチを行わず、安静にしてください。

【おすすめのストレッチ例】

1.お尻の筋肉(梨状筋)のストレッチ

椅子に座り、痛む側の足を反対側の膝の上にのせます。上体をゆっくりと前に倒し、お尻の筋肉が伸びるのを感じましょう。この姿勢を20~30秒程度キープします。

2.太ももの裏(ハムストリングス)のストレッチ

床に座り、片足を前に伸ばし、もう片方の足は膝を曲げて立てます。前に伸ばした足のつま先を自分の方に向け、背筋を伸ばしたままゆっくりと上体を前に倒します。太ももの裏が伸びるのを感じながら20~30秒程度キープします。

3.股関節のストレッチ

仰向けに寝て、片方の膝を胸に引き寄せ、両手で抱え込みます。お尻と腰が伸びるのを感じながら20~30秒程度キープします。反対側も同様に行います。

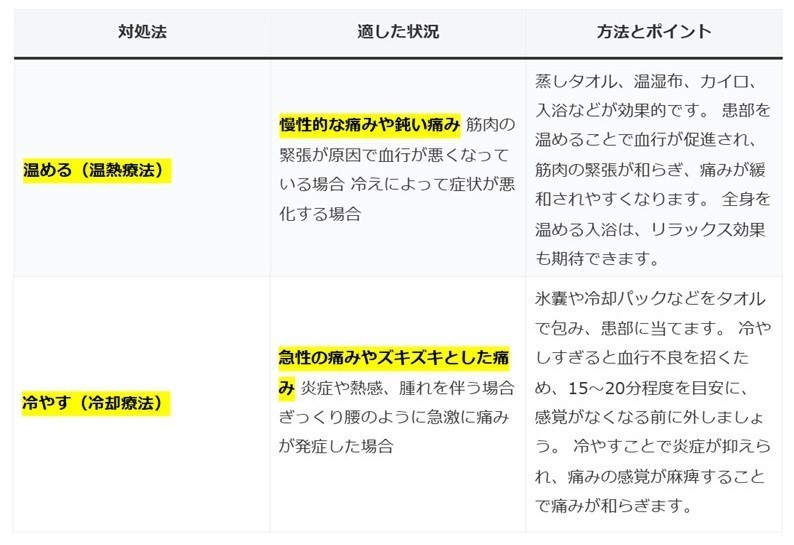

4.3 温める?冷やす?坐骨神経痛の痛みの対処法

坐骨神経痛の痛みに対して、温めるか冷やすかは、症状の状態によって使い分けることが重要です。誤った対処法は、かえって症状を悪化させる可能性もあります。

ご自身の痛みの性質を見極め、適切な方法で対処することが大切です。どちらが良いか判断に迷う場合は、無理せず専門家にご相談ください。

5. 坐骨神経痛に鍼灸が効果的な理由と施術内容

5.1 鍼灸が坐骨神経痛の痛みにアプローチするメカニズム

坐骨神経痛による「歩けない」ほどの強い痛みやしびれは、神経の圧迫や炎症、周囲の筋肉の過度な緊張が主な原因です。鍼灸は、これらの原因に対して多角的にアプローチし、症状の緩和を目指します。

まず、鍼を特定のツボや硬くなった筋肉に施すことで、滞っていた血流を促進し、酸素や栄養素の供給を改善します。これにより、炎症物質や老廃物の排出が促され、神経への刺激が和らぐことが期待できます。血行が改善されることで、神経組織の回復もサポートされます。

次に、鍼の刺激は、過度に緊張した筋肉を緩める効果があります。特に、梨状筋など坐骨神経の近くにある筋肉が硬くなることで神経を圧迫している場合、鍼によってその緊張が和らぎ、神経への圧迫が軽減されます。筋肉の緊張が解けることで、関節の可動域も改善され、歩行時の痛みが軽減されることがあります。

さらに、鍼の刺激は、体本来が持つ鎮痛物質の分泌を促したり、痛みの伝達経路に作用したりすることで、痛みの感覚を和らげるメカニズムが働くと考えられています。これにより、つらい痛みが軽減され、精神的なストレスの緩和にもつながります。

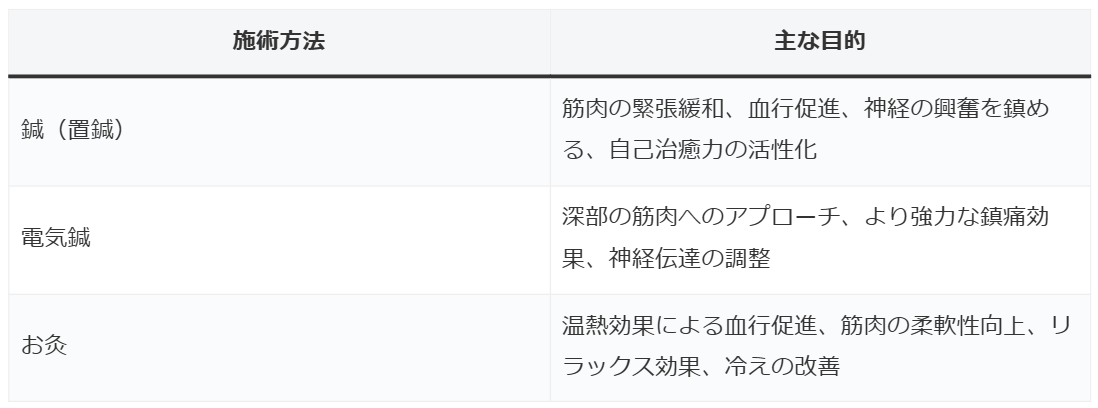

5.2 坐骨神経痛に対する鍼灸の具体的な施術方法

坐骨神経痛に対する鍼灸施術は、患者様一人ひとりの症状や体質、原因に応じてオーダーメイドで行われます。まず、丁寧な問診と体の状態の確認を通じて、痛みの場所や性質、しびれの範囲、日常生活での困りごとなどを詳しく把握します。

施術では、主に腰部、臀部、太ももの裏、ふくらはぎ、足など、坐骨神経の走行に沿った部位や、関連するツボ、あるいは痛みの原因となっている筋肉(トリガーポイント)に鍼を施します。使用する鍼は髪の毛ほどの細さで、痛みはほとんど感じないか、チクッとする程度であることが多いです。

鍼を置いたまま数分間安静にする「置鍼(ちしん)」や、鍼に微弱な電流を流す「電気鍼(でんきしん)」が行われることもあります。電気鍼は、筋肉の深部への刺激や、より強い鎮痛効果を期待できる場合に用いられます。また、温熱効果で血行促進や筋肉の緩和を図る目的で、お灸を併用することもあります。

施術の具体的な内容と目的は以下の通りです。

施術時間は症状によって異なりますが、一般的には20分から60分程度です。症状が強い場合は、最初は集中的に施術を行い、症状の改善とともに施術間隔を広げていくことが一般的です。

5.3 鍼灸で期待できる坐骨神経痛の改善効果

鍼灸施術を継続することで、坐骨神経痛の様々な症状に対して以下のような改善効果が期待できます。

- 痛みの軽減と持続性の向上: 鍼灸は即効性だけでなく、継続することで痛みが徐々に和らぎ、その効果が持続しやすくなることが期待できます。特に、歩行時や座っている時の痛みが軽減され、日常生活が送りやすくなります。

- しびれの緩和: 神経への圧迫や炎症が和らぐことで、足のしびれや感覚異常が改善されることがあります。

- 歩行困難の改善: 痛みやしびれが軽減し、筋肉の緊張が解けることで、歩きやすさが向上し、活動範囲が広がる可能性があります。

- 可動域の向上: 腰や股関節周辺の筋肉の柔軟性が高まることで、前屈や後屈、ひねりなどの動作がスムーズになり、体の動きが楽になります。

- 睡眠の質の改善: 痛みが原因で寝つきが悪かったり、夜中に目が覚めたりする症状が、痛みの軽減とともに改善され、質の良い睡眠が取れるようになることもあります。

- 薬に頼らない体づくり: 鍼灸は、体本来の治癒力を引き出すことを重視するため、薬に頼りすぎずに症状を管理し、根本的な体質改善を目指すことができます。

これらの効果は、個人差がありますが、鍼灸は坐骨神経痛のつらい症状に対して、多くの方が改善を実感されている施術法の一つです。

6. 坐骨神経痛の予防と再発防止のために

6.1 日常生活で気をつけたいこと

坐骨神経痛の発症を防ぎ、一度経験した痛みの再発を避けるためには、日々の生活習慣を見直すことが非常に重要です。体の使い方や環境を意識することで、腰や神経への負担を減らし、健康な状態を維持することができます。

6.1.1 正しい姿勢を意識する

私たちの体は、日常生活における姿勢に大きく影響を受けます。特に、長時間同じ姿勢を続けることは、腰や背骨に過度な負担をかけ、坐骨神経痛の原因となることがあります。座る際には、深く腰掛け、背筋を伸ばし、足の裏が床にしっかりとつくように意識してください。デスクワークが多い方は、肘や膝が約90度になるような椅子の高さやデスクの位置を調整すると良いでしょう。立ち仕事の場合は、片足に重心をかけすぎず、均等に体重を分散させることを心がけ、時々足踏みをするなどして体勢を変えるようにしてください。寝る姿勢も大切で、仰向けで寝る場合は膝の下にクッションを入れると腰への負担が軽減されます。横向きで寝る場合は、膝の間にクッションを挟むと骨盤の歪みを防ぎやすくなります。

6.1.2 適度な運動を継続する

運動不足は、筋肉の衰えや柔軟性の低下を招き、坐骨神経痛のリスクを高める要因となります。しかし、過度な運動や不適切な運動は、かえって症状を悪化させる可能性もあるため注意が必要です。坐骨神経痛の予防と再発防止には、腰や股関節周辺の筋肉を強化し、柔軟性を保つための適度な運動が推奨されます。ウォーキングや水中ウォーキング、軽いストレッチなどが効果的です。特に、体幹を鍛える運動は、腰椎を安定させ、神経への負担を軽減するのに役立ちます。無理のない範囲で毎日少しずつでも続けることが大切です。

6.1.3 体を冷やさない工夫

体が冷えると、血管が収縮し、血行が悪くなります。血行不良は筋肉の緊張を引き起こし、神経の圧迫や炎症を悪化させる可能性があります。特に、腰やお尻、足元を冷やさないよう心がけましょう。冬場はもちろん、夏場の冷房対策も重要です。腹巻やひざ掛けを利用したり、温かい飲み物を摂ったりするなど、積極的に体を温める工夫を取り入れてください。シャワーだけでなく、湯船にゆっくり浸かる入浴も、血行促進と筋肉のリラックスに効果的です。

6.1.4 ストレスを管理する

精神的なストレスは、自律神経のバランスを乱し、全身の筋肉を緊張させることがあります。特に、腰や肩の筋肉がこわばることで、坐骨神経痛の症状を悪化させる要因となることも少なくありません。ストレスを適切に管理し、心身のリラックスを促すことは、坐骨神経痛の予防と痛みの緩和に繋がります。趣味の時間を持ったり、十分な睡眠を確保したり、瞑想や深呼吸を取り入れたりするなど、自分に合ったストレス解消法を見つけて実践することが大切です。

6.2 定期的な体のケアの重要性

一度坐骨神経痛を経験すると、再発のリスクは高まります。そのため、日々のセルフケアに加え、専門家による定期的な体のチェックとケアを取り入れることが、長期的な健康維持には不可欠です。

6.2.1 専門家による定期的なチェック

坐骨神経痛の原因は多岐にわたるため、自己判断だけで対処し続けるのは難しい場合があります。鍼灸師などの専門家は、体の歪みや筋肉のアンバランス、神経の働きなどを総合的に評価し、個々の状態に合わせたアドバイスや施術を提供することができます。定期的に体の状態をチェックしてもらうことで、症状が悪化する前に早期に問題を発見し、適切なケアを行うことが可能になります。これにより、坐骨神経痛の再発を効果的に防ぎ、快適な日常生活を送るためのサポートを得ることができます。

6.2.2 セルフケアの継続

本記事でご紹介したセルフケア(姿勢の改善、ストレッチ、運動、温め方など)は、坐骨神経痛の予防と再発防止において非常に重要な役割を果たします。一時的に痛みが和らいだからといって、これらのケアを中断してしまうと、症状がぶり返す可能性が高まります。日々のセルフケアを習慣化し、継続的に実践することが、健康な体を維持し、坐骨神経痛に悩まされない生活を送るための鍵となります。自身の体の声に耳を傾け、無理のない範囲で、毎日少しずつでもケアを続ける意識を持つことが大切です。

7. まとめ

坐骨神経痛で歩けない状態は、日常生活に大きな影響を与え、不安を伴うものです。その原因は、腰椎椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症、梨状筋症候群など様々ですが、適切な対処で改善が期待できます。日々の姿勢改善や効果的なストレッチなどのセルフケアは痛みの緩和に繋がり、また鍼灸は血行促進や筋肉の緊張緩和を通じて、坐骨神経痛の根本的な改善に貢献する可能性があります。ご自身の状態を正しく理解し、無理なく継続できるケアを見つけることが大切です。何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。